11)

Reifrock

Ein

durch Reifen aus Holz, Draht oder Fischbein in einer bestimmten

Form gehaltener Frauenrock, meist Unterrock (Halbrock).

Um die Mode zu signifizieren, wird auch der darüber

liegende, unversteifte obere Rock oft als Reifrock bezeichnet.

Bereits

um 1470 wurde in Spanien der Kleiderrock außen sichtbar

mit etwa 6 Gertenringen zu einer Glocken- bis Kegelform

abgesteift. Dieser Rock wurde in Venedig verboten, jedoch

in Frankreich unter Franz I., also nach 1515, sowie in

England vor Mitte des 16. Jahrhunderts angenommen. Von

span. Verdugo „biegsame Gerte, Rute" wurde die erste Bezeichnung

für „Reifrock" abgeleitet, Verdugado, auch Verdugada

(span., „etwas aus Reifen Gemachtes, Reifrock"), frz.

Zu Vertugale, Vertugade oder Vertugadin, engl. Zu Verdingale,

Farthingale.

Um

Mitte des 16. Jahrhunderts wurde in Spanien der mit Reifen

ausgestattete Rock zu einem unteren Rock und verschmolz

mit der Basquina. Zusätzlich wurde der Oberrock mit

Wachstuch, Filz- oder Rosshaarauflagen abgesteift. Diese

Stützen dienten auch dazu, die Last der Roben aus

schwerem Brokat, Damast oder Samt tragen zu helfen. Der

Verdugado nahm die für die 2. Hälfte des 16.

Jahrhunderts charakteristische Kegelform an, über

die sich der aus keilförmigen Teilen zusammengesetzte

Rock des Manteaus oder Kleides faltenlos spannte. Diese

berührten genau den Boden, so dass die Füße

stets bedeckt waren.

Außerhalb Spaniens, besonders in Italien, war der

Oberrock jedoch seitlich in Falten an das Oberteil angesetzt.

In Italien wurde die extreme spanische Form des Reifrocks

nicht angenommen. Nach 1580 öffnete sich vorn der

obere Rock und gab in einer Dreiecksform den vorn mit

Oberstoff versehenen unteren Rock, frz. „Jupe" genannt,

oder die Basquina frei.In

Frankreich und England entwickelte sich der Reifrock zunächst

zu einer Glockenform, nach 1575/80 zu einer Tonnenform,

Vertugade en tambour (frz., „Trommelreifrock") genannt,

bei dem der Rock in der Taille fast horizontal abstand,

was oft zusätzlich durch einen kurzen Volant betont

wurde. In Frankreich schleppte das Kleid darüber

am Boden, während es in England gerade knöchellang

war. In nordischen Ländern hielt sich die Vertugade

en tambour bis um 1630. In der spanischen Hofmode gab

es den steifen, kegelförmigen Reifrock bis nach 1630.

Um 1650 nahm er eine ovale, vorn und hinten abgeflachte

Form an, die in Spanien Guarda infantes, in Frankreich

Garde-infant, Sacristain oder Tontillo genannt wurde.

Dieser Reifrock hielt sich in der höfischen Zeremonialkleidung

bis ins 18. Jh.. Ansonsten wurde bereits um 1600 der Reifrock

zugunsten eines runden Hüftpolsters aufgegeben. Zur

Robe a la fontagne (Kleid) kam um 1700 in England ein

Reifrock auf, der aber in Frankreich nur kurze Zeit in

Mode war.

Der Reifrock erschien erneut Anfang des 18. Jahrhunderts. Er bestand aus 7-8 mit Wachstuch verbundenen Rohrreifen, die beide zusammen beim Gehen ein unverkennbares Knarren verursachten, weshalb er ugs. Frz. Criarde (von frz. Criard „kreischend, knarrend"), dt. Kreischerin genannt wurde. 1718 nahm er die Form des Panier (frz., „Korb", ugs. Hühnerkorb) an, eine Bezeichnung, unter der sich der Reifrock, in welcher Form auch immer, in Frankreich im ganzen 18. Jahrhunderts hielt; in England Hoop petticoat genannt. Die Reifen bestanden nun aus Fischbein und waren mit Stoff verbunden; bis etwa 1725 in noch mäßig umfangreicher Kegelform, danach in Kuppelform, deren Höhepunkt bis etwa 1750 war. Der Rock des Manteau war vorn geöffnet und ließ die Jupe sichtbar werden. Bereits ab etwa 1745 - 86 wurde für die Hofgala der Parnier a coudes (frz., „Reifrock für die Ellbogen"), ein vorn und hinten abgeflachter und seitlich über den Hüften stark aufgetriebener Reifrock getragen. Um 1760 - 75 hatte dieser eine etwas dezentere Form. Im Negligé und in der bürgerlichen Kleidung dagegen kamen nach Mitte des 18. Jahrhunderts kleinere und leichtere Reifröcke auf: um 1750 der sog. Halbe Panier, frz. Demi-panier, Panier double oder Janseniste, im Dt. ugs. Springrock oder Hänschen genannt, der aus Hüftculs bestand (zwei mit Reifen verbundenen Reifengestellen, Cul de Paris), die bis zu den Knien reichten. Diesen Reifrock ersetzten um 1770 die noch leichteren considerations. Der Oberrock wurde nun fußfrei getragen. In den 1780er Jahren verdrängte den Reifrock mehr und mehr der Cul de Paris. Im 18. Jh. Sicherten Kleiderordnungen den Reifrock der Oberschicht, doch setzten sich Bauern. Und Dienstmädchen mehr denn je darüber hinweg.

1856 - 68/69 war der Reifrock erneut in Form der künstlichen Krinoline in Mode. Er verkleinerte sich danach zur Turnüre, deren Vorbild der Cul de Paris vom Ende des 18. Jahrhunderts und für V. Westwoods Mini Crini war.

12)

Sarong

Der

Sarong ist ein um die Hüften gewickeltes Tuch der

Malaien (Wickelrock); heute Vorbild für Strandmode.

Fälschlicherweise auch Bezeichnung für den Rock

in Mesopotamien.

13)

Unterrock/ Unterkleid

Ein

unter dem Kleid, aber über dem Hemd getragenes, meist

ärmelloses Hemdgewand (Unterkleid) oder ein separater

Rock (Unterrock), beide stets etwa in der Länge des

Oberkleidrocks. In

der griechischen Antike wurde im Prinzip kein Untergewand

getragen. Die Frau legte unter dem Peplos zuweilen noch

einen Chiton an. In der römischen Antike zogen beide

Geschlechter höchstens als Kälteschutz zwei

oder mehrere untere Tuniken an.

Im Mittelalter war bei beiden Geschlechtern höheren Standes die Niderwat, auch Niderkleit und afrz. Chainse genannt, verbreitet. In der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts wurden mit der Verkürzung des Männerobergewandes Unterrock und Unterkleid zu einem reinen Frauenbekleidungsstück. Vom 16. Bis zur 1. Hälfte des 18. Jh.s hieß der Unterrock im Dt. Kotillon. Ab dem 16. Jh. Wurden meist mehrere Unterröcke zur Stützung des weiten Kleidrocks unentbehrlich; eine Zugschnur in der Taille hielt sie. Der Unterrock galt als Standeszeichen; um so vornehmer war das Tragen mehrerer Unterröcke. Neben dem unter dem hochgerafften Kleidrock sichtbar werdenden unteren Rock aus kostbarem Stoff wurde der Unterrock aus Leinen, Wolle und Baumwollgemisch in Weiß oder Rot getragen. In der 2. Hälfte des 16. Bis Anfang des 17. Jh.s verminderte der Reifrock die Zahl der Unterröcke. Im 17. Jh. Wurden im Sommer bis zu 8, im Winter bis zu 12 Unterröcke getragen. Der oberste, oftmals mit Schleppe ausgestattete Unterrock hieß „la modeste" (frz., „die Sittsame"), der mittlere „la friponne" (frz., „die Schelmische"), der unterste „la secrête" (frz., „die Verschwiegene"). Rote, auch reich mit Spitzen besetzte Unterröcke waren besonders modisch. Zuweilen wurde der Unterrock auch an das „Leibstück" genestelt. Im Rokoko bezeichnete man den unter dem Reifrock getragenen Unterrock als Jupon, im Dt. ugs. Als Appetitröckl (da er beim Hochheben des Reifrocks sichtbar wurde); er war aus Seide und um den Saum bestickt oder bordiert. Der unterste Unterrock, der Sabenque (span.), dagegen war aus Leinen. Der über dem Reifrock liegende, vorn sichtbare Rock war die Jupe, der jedoch nicht als eigentlicher Unterrock gilt.

Im Directoire (1795 - 99) und Empire (1800 bis 1815/20) wurde unter der Chemise neben einem Trikot ein meist zartfarbener Unterrock im Schnitt des Obergewandes getragen. Nach 1816 wurden die Unterröcke etwas abgesteift und allmählich ihre Zahl erhöht. Ende der 20er Jahre begann man, den Unterrock an ein Leibchen zu nähen, und erhielt so ein Unterkleid; es war hinten zu schließen und bekam, wie das Kleid, die Schneppentaille. Der Unterrock selbst war zum Saum hin ausgestellt und mit waagerecht aufgelegten Schnüren abgesteppt, ab 1827 mit Fischbein und ab 1840 mit Rosshaar um den Saum abgesteift (Krinoline). Der oberste Unterrock, meist aus weißer Baumwolle, war mit Durchbrucharbeit (Spitze) verziert. 1842 wurde die „Crinolisation", 1856 die künstliche Krinoline erfunden, unter der, ebenso wie später unter der Turnüre, ein einfacher Baumwollunterrock getragen wurde. An die Stelle eines Unterkleides konnten auch Unterrock und Kamisol treten. 1857 tauchten im Pariser Genre canaille wieder rote Unterröcke auf, die noch schockierend wirkten, etwa ab 1866 aber allgemein Verbreitung fanden. Unter der Turnüre und dem Cul de Paris konnte auch der Unterrock über dem Gesäß zusammengerafft werden, oder es gab halbe Unterröcke. Während der engen Mode (1875 - 81) gab es ein separates Schleppunterkleid, das in den Kleidrock geknöpft wurde. Etwa 1890 - 1907 war der Unterrock als Bahnen- oder Glockenrock geschnitten und um den Saum mit Rosshaar abgesteift. 1897 kam eine Unterrockhose, 1898 eine Korsett-Unterrockhose auf (Combinaison). Nach 1898 war das Unterkleid dekolletiert, der Unterrock hatte eine Schleppe mit Balayeusen, die das gewünschte Frou-Frou erzeugten. Verarbeitet hat man Seiden, Tafte, zunehmend Kunstseide und im Winter Flanell.

1)

Bahnenrock

Glockenrock,

der 1898 durch einzelne, konisch geschnittene Bahnen entstanden

und dadurch um die Hüften anliegend und um den noch

knöchellangen Saum bequem weit war.

2)

Ballonrock/ Ballon-Look

1957

von H. de Givenchy kreierte Modelinie mit weitem Petticoatrock,

der um den Saum durch eine hohe, enge Passe stark eingehalten

war, wodurch eine ballonartige Silhouette des Rockes entstand.

Diese extreme Linie fand kurzzeitig (etwa bis 1958) bei

Cocktailkleidern Anklang.

3)

Faltenrock

Rock,

der im Bund regelmäßig genähte oder gebügelte

Falten aufweist, oder ein glatter Rock mit einem breiten

Faltensaum. Bei den Falten handelt es sich meist um einseitige

Falten, Keller-, Quetsch- oder Plisseefalten. Der Faltenrock

kam bei der Turnüre um 1870 in Mode.

4)

Glockenrock

Der

Glockenrock, bis zum 2. Weltkrieg auch Bahnenrock genannt,

ist ein um die Hüften anliegender und zum Saum hin

glockig ausschwingender Frauenrock, dessen Schnitt - der

Rock besteht aus einem Kreis oder Kreissegment - erst

1898 erfunden wurde. Seit dem 2. Weltkrieg wird der kreisrund

zugeschnittene Tellerrock, auch Glockenrock (Vollglocke)

genannt, im Unterschied zum eigentlichen Glockenrock,

nun als Halb glocke bezeichnet.

5)

Jupe

Im

letzten Viertel des 17. und im 18. Jh. Allgemein für

den unter dem vorn offenen Manteau zur Geltung kommenden

Rock der Frau. Der so sichtbare Teil der Jupe konnte sowohl

aus anderem wie auch aus dem gleichen Stoff wie der Manteau

sei, jedoch war der unsichtbare Teil aus anspruchslosem,

ungemustertem Stoff, z.B. Leinen oder einfache Seide.

In der Taille wurde die Jupe locker angereiht und hinten

mit einem Band zusammengebunden. Im Spätbarock war

sie mit breiten Borten, Spitzenvolants, besonders aus

eben in Mode gekommenen schwarzen oder plissierten Spitzen

„a la psyche", Stickereiborten, Quastenkordeln, Pretintailles,

Pistaigne, Froschmäulchen oder Falbalas verziert.

Die Jupe trainante hatte, wie der name sagt, eine Schleppe.

Im Rokoko passte sich die Jupe der Form des Reifrocks

an. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wies

sie noch eine leichte Fältelung in der Taille auf

und war höchstens mit ein oder zwei Volantreihen,

Rüschen oder Rosetten verziert. In der zweiten Hälfte

des Jahrhunderts wurde sie zur Robe a la française

reich mit Girlanden, Quasten und Fransen geschmückt.

Zur robe a la polonaise war die Jupe kaum knöchellang.

Im Schweizerdt. wird der Rock der Frau noch heute Jupe

genannt.

6)

Kaminrock

Ein

langer Abendrock der Frau, meist aus Wollstoff oder Samt,

als elegante Hauskleidung besonders in den 1960er Jahren

beliebt.

7)

Kilt

Der

Kilt ist ein um die Hüften gewickelter, etwa knielanger

Rock, der seitlich mit einem Lederriemen und einer Silbernadel

zusammengehalten wird. Auf der Rückseite hat er regelmäßige,

einseitige Liegefalten. Der Kilt besteht seit der Eisenzeit

aus einem in den Stammesfarben (Clanfarben) karierten

Wollstoff. Er wird eigentlich ohne Unterkleidung (da ursprünglich

ein Schurz) getragen. Den Kilt kannte man auch in der

Bretagne. Er erhielt sich als Teil der Nationaltracht,

dazu Parade- und Ausgehuniform der Schotten; heute auch

modischer Frauenrock.

8)

Miederrock

Rock

der Dame mit angeschnittenen, bis über die Taille

hinaufgehendem Bund (Taillenmieder), insbesondere in den

1950er modern.

9)

Mini (-Mode)

Jugendliche

Mode, etwa 1963/1964 - 73 (mit Unterbrechung 1970/71:

Midi), bei der der Rock höchstens die Oberschenkel

bedeckte oder noch kürzer war, Höhepunkt 1967

- 69. 1964/65 führte A. Courreges die Mini-Länge

auch in der Haute Couture ein.

10)

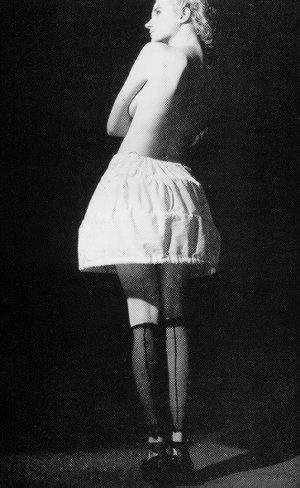

Petticoat

Der

Petticoat /engl. „kleiner Rock"), in Deutschland auch

Wipprock genannt, ist ein weiter, steifer Unterrock aus

Perlon oder gestärkter Baumwolle, oft mit Spitzenvolants,

der den weiten, glockigen, jugendlichen, anfangs fast

wadenlangen, später nur knielangen Rock, den Petticoatrock

der 1950er und beginnenden 60er Jahre, unterstützte.

Zuweilen war der Petticoat auch an das Korsett genäht.

1982 wurde der Petticoat in Minilänge, 1983 wadenlang

von Mädchen wiederentdeckt.

Das im 20. Jh. Bevorzugte Unterkleid passte sich weitgehend dem Schnitt des Oberkleides an. In den 1920er Jahren behauptete sich neben dem Unterkleid in Hängerform mit waagerechtem Ausschnitt und dünnen Trägern die Unterrockhose.

1947 brachte der New Look den Unterrock wieder, der in den 50er und Anfang der 60er Jahre zu dem bei Mädchen sehr beliebten Petticoat aus sehr gestärkter Baumwolle, Nylon oder Tüll wurde. Zuweilen war dr Petticoat an das Korsett genäht. Nach 1964/65 nahm die Verbreitung von Unterkleid und Unterrock stark zugunsten einer durchgehenden Fütterung des Kleides ab. Außerdem wurde von nun an weniger Anstoß an durchsichtiger Oberkleidung genommen als früher.

14)

Wickelrock

urspr.

Ein ungenähter Halbrock, dessen Kanten stark übereinander

treten und der durch Umrollen des oberen Randes oder durch

eine seitliche Spange, heute auch durch einen oder mehrere

Knöpfe, gehalten wird; Kaunakes der Frühdynastischen

Periode Mesopotamiens (3000 - 2700 v. Chr.). Der Kilt

der schottischen Nationaltracht ist bereits ein z.T. genähter,

weil u.a. mit einem Taillenbund versehener Wickelrock.

Auf Figur genäht sind auch die Wickelröcke der

Frau um 1920 - 14, 1924, Anfang der 1950er Jahre und um

1970.